보도자료

[고려방송] 고려인마을 한글문학기획전, 고려인 극작가 김광현과 ‘싹’

페이지 정보

본문

[고려방송] 고려인마을 한글문학기획전, 고려인 극작가 김광현과 ‘싹’

-꺼지지 않은 한글혼, ‘언어는 곧 민족이다’

-고려극장의 1세대 극작가 김광현, 고려인 문학사에 새긴 불멸의 흔적

-언어와 민족의 부활, 언어를 지킨 문인들의 저항과 유산

광복 80주년을 맞아 역사마을 1번지 광주 고려인마을 고려인문화관(관장 김병학)에서는 가슴을 뜨겁게 울리는 전시가 진행되고 있다. 바로 중앙아시아의 거친 바람과 모래 속에서도 꺼지지 않았던 한글의 불꽃을 기리는 ‘고려인 한글문학 기획전’이다.

이번 전시는 단순히 낡은 기록을 보여주는 자리가 아니다. “언어를 잃으면 곧 민족도 사라진다”는 신념을 지켜낸 고려인 지식인들의 땀과 눈물, 그리고 숨결을 생생히 되살려내고 있다.

빛바랜 원고와 오래된 사진 속에는 고난의 세월 속에서도 꺾이지 않았던 ‘한글혼(魂)’이 고스란히 배어 있다.

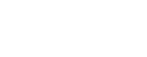

전시의 중심에는 극작가이자 시인, 소설가로 활동한 김광현(1919~2001)이 있다. 연해주에서 태어나 자랐으나, 1937년 스탈린의 강제이주 정책으로 중앙아시아로 내몰린 그는 낯선 땅에서도 언어와 문학만큼은 포기하지 않았다.

1930년대 설립된 고려극장에서 제1세대 배우이자 극작가로 활약하며, 연성용·정상진·태장춘 등 동료들과 함께 고려인 희곡 문학의 초석을 다졌다. 무대 위에서 그는 고려인의 삶과 아픔, 희망을 노래하며, 디아스포라 공동체의 정체성을 지켜냈다.

김광현의 대표작이자 마지막 순수 한글 작품인 희곡 『싹』(1986)은 특별한 의미를 지닌다. 작품 제목처럼 『싹』은 얼어붙은 대지를 뚫고 피어나는 새싹처럼, 민족의 생명력과 언어·문화의 부활을 상징하고 있다. 단순히 식물학적 ‘싹’이 아니라, 억압과 고난을 뚫고 나오는 새 삶과 희망을 담았다.

작품의 배경은 1937년 강제이주로 중앙아시아에 뿌리내린 고려인 공동체의 현실이다. 인물들은 낯선 땅에서 뿌리 뽑힌 채 살아가지만, 한글과 문화를 지키며 새 세대를 일으켜 세우려는 모습으로 그려진다.

극의 핵심 갈등은 낯선 언어와 환경 속에서 민족 정체성을 잃을 위기와, 이를 끝까지 붙잡아 지켜내려는 의지의 대립이다. 이는 단순한 가족극이나 사회극이 아니라, 무대 위에 펼쳐낸 문화적 선언이었다.

학자들은 『싹』을 “고려인 한글문학의 마지막 순수 창작 희곡”으로 평가한다. 김광현은 고려인 문학사에서 언어 보존을 향한 최후의 불꽃을 남겼다. 그의 원고지에 새겨진 글자 하나하나는 단순한 문학이 아니라, 존재 자체를 증명하려는 투쟁이자 역사의 증언이었다.

이번 전시는 김광현을 비롯한 고려인 문인들의 정신을 다시금 일깨우고 있다. 언어를 지킨다는 것은 곧 민족을 지키는 저항이었고, 미래 세대에게 바치는 유산이었다. 광주 고려인마을에 울려 퍼지는 이번 기획전의 메시지는 분명하다. “언어는 곧 민족이다.”

따라서 김광현의 『싹』이 남긴 감동은 오늘을 사는 우리에게도 언어와 문화의 소중함을 깊이 되새기게 하고 있다.

*사진 설명: 고려인마을 한글문학기획전, 고려인 극작가 김광현과 ‘싹’ / 사진 제공: 고려인마을

고려방송: 이부형 (고려인마을) 기자

-꺼지지 않은 한글혼, ‘언어는 곧 민족이다’

-고려극장의 1세대 극작가 김광현, 고려인 문학사에 새긴 불멸의 흔적

-언어와 민족의 부활, 언어를 지킨 문인들의 저항과 유산

광복 80주년을 맞아 역사마을 1번지 광주 고려인마을 고려인문화관(관장 김병학)에서는 가슴을 뜨겁게 울리는 전시가 진행되고 있다. 바로 중앙아시아의 거친 바람과 모래 속에서도 꺼지지 않았던 한글의 불꽃을 기리는 ‘고려인 한글문학 기획전’이다.

이번 전시는 단순히 낡은 기록을 보여주는 자리가 아니다. “언어를 잃으면 곧 민족도 사라진다”는 신념을 지켜낸 고려인 지식인들의 땀과 눈물, 그리고 숨결을 생생히 되살려내고 있다.

빛바랜 원고와 오래된 사진 속에는 고난의 세월 속에서도 꺾이지 않았던 ‘한글혼(魂)’이 고스란히 배어 있다.

전시의 중심에는 극작가이자 시인, 소설가로 활동한 김광현(1919~2001)이 있다. 연해주에서 태어나 자랐으나, 1937년 스탈린의 강제이주 정책으로 중앙아시아로 내몰린 그는 낯선 땅에서도 언어와 문학만큼은 포기하지 않았다.

1930년대 설립된 고려극장에서 제1세대 배우이자 극작가로 활약하며, 연성용·정상진·태장춘 등 동료들과 함께 고려인 희곡 문학의 초석을 다졌다. 무대 위에서 그는 고려인의 삶과 아픔, 희망을 노래하며, 디아스포라 공동체의 정체성을 지켜냈다.

김광현의 대표작이자 마지막 순수 한글 작품인 희곡 『싹』(1986)은 특별한 의미를 지닌다. 작품 제목처럼 『싹』은 얼어붙은 대지를 뚫고 피어나는 새싹처럼, 민족의 생명력과 언어·문화의 부활을 상징하고 있다. 단순히 식물학적 ‘싹’이 아니라, 억압과 고난을 뚫고 나오는 새 삶과 희망을 담았다.

작품의 배경은 1937년 강제이주로 중앙아시아에 뿌리내린 고려인 공동체의 현실이다. 인물들은 낯선 땅에서 뿌리 뽑힌 채 살아가지만, 한글과 문화를 지키며 새 세대를 일으켜 세우려는 모습으로 그려진다.

극의 핵심 갈등은 낯선 언어와 환경 속에서 민족 정체성을 잃을 위기와, 이를 끝까지 붙잡아 지켜내려는 의지의 대립이다. 이는 단순한 가족극이나 사회극이 아니라, 무대 위에 펼쳐낸 문화적 선언이었다.

학자들은 『싹』을 “고려인 한글문학의 마지막 순수 창작 희곡”으로 평가한다. 김광현은 고려인 문학사에서 언어 보존을 향한 최후의 불꽃을 남겼다. 그의 원고지에 새겨진 글자 하나하나는 단순한 문학이 아니라, 존재 자체를 증명하려는 투쟁이자 역사의 증언이었다.

이번 전시는 김광현을 비롯한 고려인 문인들의 정신을 다시금 일깨우고 있다. 언어를 지킨다는 것은 곧 민족을 지키는 저항이었고, 미래 세대에게 바치는 유산이었다. 광주 고려인마을에 울려 퍼지는 이번 기획전의 메시지는 분명하다. “언어는 곧 민족이다.”

따라서 김광현의 『싹』이 남긴 감동은 오늘을 사는 우리에게도 언어와 문화의 소중함을 깊이 되새기게 하고 있다.

*사진 설명: 고려인마을 한글문학기획전, 고려인 극작가 김광현과 ‘싹’ / 사진 제공: 고려인마을

고려방송: 이부형 (고려인마을) 기자

- 이전글[KTV국민방송] 광복 80주년 맞아 '고려인마을' 역사 기념 25.08.27

- 다음글[고려방송] 광주 고려인마을, 광복 80주년 ‘철혈광복단 최계립 특별전·세미나’ 성료 25.08.17

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.